過去のあいさつ(令和6年)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12月

感謝の声 多数よせられ

感謝・感激・そば・太鼓

レイクサイドマラソン参加者の皆さんから、川崎町の関係者に感謝と御礼の声が寄せられています。

○田舎特有の道のり、景色、匂い、振る舞い、参加料も安く来年も参加したいと思います。

○今まで参加した大会のすべてで格上だと感じました。参加賞以外の抽選会も充実で、満足感もさらにアップ。

○町ぐるみの大会。中学生ボランティアも含めて最高。スタート前の町長あいさつ、一度聞いて欲しいな。

○フィニッシュ後のそばの振る舞いは本格的でとてもおいしかった。なんといってもボランティアが良かった。

○ゴール後のそばが栄養満点。枯渇した身体に染み渡り最高です。

○折り返しで用意されていたマンゴー、漬け物はおいしかった。嬉しい。

○スタッフの熱意もすばらしく、また出たい。走った後の温泉もグー。

○「がんばれ」たくさんの応援をシャワーのように浴びせていただき、最高のエネルギーになりました。

○毎年出場していますが、蔵王連峰を望むロケーション、本当に美しい。

○しそジュース、シャインマスカット、ゴール後のそばも美味。関係者のおもてなしを感じる大会でした。

○参加賞の今治タオル、使いやすくて気に入っています。

○抽選あり、そばの振る舞い、参加賞、温泉無料券ありと盛りだくさんの大会。来年も参加します!

○地方の町がよくぞここまで、と思うほど、各所にスタッフを配置。来年も参加したい大会の第1位です。

○ユニークで元気な町長の挨拶。帰りは、車1台1台にお見送りをしていて、ほっこりしました。

○駐車場誘導、スムーズな運営、沿道の高齢者の声援、中高生ボランティア、町中で歓迎する空気感。

○運営スタッフや地域の皆さん、学生さん、おかげで楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。

○小ぢんまりした大会でしたが、町長はじめ、運営の方、ボランティアの方々の熱意を感じました。

○地元中学生や沿道の住民の方の温かい歓迎を感じる大会。最後に宿泊券が当たる楽しい大会でした。

○町民の皆さんが、ボランティアで頑張っている姿には感謝しかありません。

○今年も太鼓の応援に背中を押してもらい、ゴールすることができました。

「町長から皆さんに2つのプレゼントがあります。1つは走り終わったら、川崎名物のおいし~いそばをご馳走します。マラソンにはそばと相場が決まっています。加えて、豪華な愛媛県は今治のタオルも差し上げます。今回だけ、今ばっかり、今ばりではありません。ず~っと今治のタオルです。なぜ、タオルか?それは、誰ひとり倒るることなく完走してほしいからであります。改めて、舞台は整いました。絶好のコンディションです。皆さ~ん!最高の走りを。ファイト~一発‼」

ハーフマラソン・二人駅伝スタート前の町長挨拶

改めて、430名のボランティアと150名の役場職員・すばらしいスタッフが大会を支え、懇切丁寧な対応が、参加者の胸を打ったのです。

「気をつけて帰ってけさい」1台1台に声をかける町長

11月

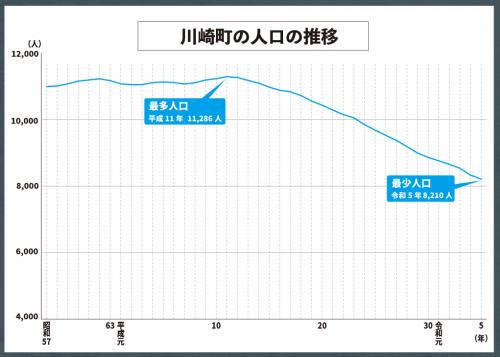

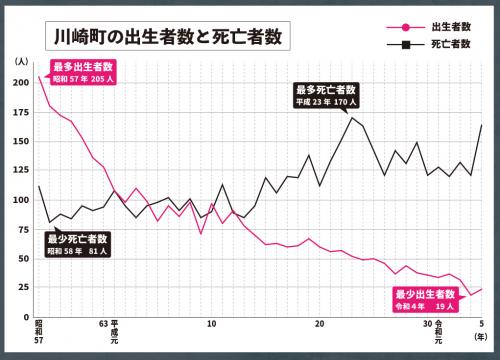

人口減少は この国の 国全体の問題

平成11年が最多

上のグラフは、川崎町の42年間の人口の推移です。人口は平成11年を最多に24年間で約3000人減少しています。下のグラフを見てく

ださい。川崎町で1年間に生まれる人と亡くなる人の数の推移です。

子ども人口43年連続減

42年前、昭和57年に生まれた赤ちゃんは、205人。10年後の平成4年は100人。この10年で出生数は半分になり、その後、少しずつ出生数は減少していきました。

これは、川崎町だけに限らず、この国の現状です。子ども人口、43年連続減として報道されています。

子どもの人口とは、15歳未満が対象となりますが、43年前、この国の子ども人口は約2800万人、総人口に占める割合は、25%でした。今年は1401万人、総人口に占める割合は11・3%と過去最低です。

世界的に見ても

人口4000万人以上の37カ国で総人口に占める子どもの割合は、日本が韓国に次いで低く、年齢が低いほど数も少ない傾向が続いています。この国の人口減少の予兆は、すでに50年前から始まっていたのです。

延びる平均寿命

それでは、なぜ、川崎町の人口の最多が平成11年、今から25年前なのでしょうか。

それは、平均寿命が伸びたからにほかなりません。私が生まれた昭和30年代の初め、日本人の平均寿命は、男性が64歳、女性が67歳でした。やがて、34年前の平成元年になると、男性は76歳、女性は

82歳。35年かけて平均寿命は、男性が12年、女性が15年延びたことになります。

川崎町が最多の人口となった平成11年、日本の平均寿命は、男性が77歳、女性は84歳になっています。

川崎町の出生者数と死亡者数

再び、下のグラフを見てください。

昭和58年から平成14年までの20年間、死亡者数は、100人を上回ることは稀まれでした。しかし、平成15年を過ぎると120人台、平成23年の170人を最多に、ここ数年140人台を行き来しています。

昭和50年代後半から平成11年までは、生まれてくる赤ちゃんは減少していても、町民は少しずつ長生きになって、人口は変動していないように見えていました。ちなみに日本の人口のピークは、平成20年となります。

人口減少対策

思えば、私は13年前、町長に就任した時から、2期8年間、給料を30%カットしながら子育て支援の政策を進めてまいりました。現在、川崎町は県内でもトップクラスの子育て支援の町となっています。

また、11年前に始めた空き家バンク制度や婚活事業等、数々の人口減少対策を取ってきたことは事実です。

国全体の問題

しかし、全国的に人口減少が進むなか、市町村は子育て支援の競争と移住者の奪い合いを繰り返すことになってしまいました。50年前、婚姻件数は年間110万組。昨年は49万組。

50年前、生まれた赤ちゃんは193万人。昨年は76万人。50年で婚姻数は45%、出生数は39%と低下することに。

非正規雇用者が働き手の4割を占め、平均賃金は27年前から上がっていません。結婚できない若者が多いのです。人口減少の原因が、市町村にあるかのような発表・報道には多くの市町村長が異を唱えています。人口減少は、国全体の問題にほかなりません。最大の問題なのです。

デコトラがやってくる! 11月3日 正午から午後7時まで 特設会場(コメリ様西側)

トラック野郎が募金活動

10月はレイクサイドマラソン大会などイベント満載。関係者の方々に心から感謝と御礼を申し上げます。

ところで、デコピン?ならぬデコトラを率いて各地でチャリティ活動を続ける「舞姫一族」が今年も、3年連続で川崎町にやってきます。

「東日本大震災・復興支援・秋祭り・川崎」としながらも、能登半島地震の被災地復興のため、トラックの運転手らが募金活動を実施する賑やかなイベント。

三拍子揃ってる?

そもそも、仙台市出身の俳優・故菅原文太さんが主演の映画「トラック野郎」で一世を風ふうび靡したのは49年前。この映画でデコトラが全国的に普及。

私は去年のオープニング、トラック野郎の話をしました。映画のトラック野郎には好物が3つある。一つは酒。もう一つは博打。残る一つは女性。飲み・打ち・遊ぶの3拍子揃っているのがトラック野郎だと。

しかし皆さん、もう一つ忘れてならないものがあるんです。それは「トラック野郎は世話好きだ」ということ。トラック野郎は、困っている人、苦しんでいる人を見ると放っておけない人種なんです!

細腕繁盛記

世話好きの彼らは、2年連続でイベントの収益から10万円以上を川崎町社会福祉協議会に寄附されています。心優しき男の中の男なのだ。いや、今は大きなトラックを細い腕の女性が運転していることも少なくない細腕繁盛記の時代にもなっています。

しかし、トラック業界も課題は山積していると聞きました。だからこそ、厳しい業界の中で、運転手の皆さんは、このイベントの開催を楽しみに仕事をしているとも。

来る者は拒まず

日頃、大切に手入れしている愛車を仲間やお客さんに披露、仕事に追われ、ご無沙汰している友人と久しぶりに再会。歌謡ショーやビンゴ大会、夕方にはトラックのライトアップで盛り上がる。しかしなにより、彼らは会場の確保や手続き、看板の設置などで協力している川崎町を大切に思っています。

「来る者は、拒まず!」

川崎町でイベントすることを楽しみにしている舞姫一族を心から歓迎します。皆さんもご来場くださいませ。私も当日、駐車場整理係を拝命。

広い会場にギンギラに装飾を施したトラック「デコトラ」が並ぶ。その数、約450台。そして、デコトラを見るために、多くのお客さんが集まる。今年のお客さん用の駐車場は、会場北側にある株式会社友和様の会社用地です。 Youは何しに川崎に?

トラック野郎には好物が3つある。しかし、もう一つ忘れてならないものが…

昨年のステージ挨拶

10月

消防団は町のヒーロー!団員募集中!

関係者を唸らせる

9月1日、川崎中学校のグラウンドで川崎町消防団演習が開催されました。当日も厳しい暑さとなりましたが、総勢200名の団員が参加、ポンプ操法や実地放水など、日頃の訓練の成果を披露しました。

特に、今回の小型ポンプ操法では、6月に仙台で開催された宮城県消防操法大会に出場、4位の好成績を収めた川崎町消防団の選抜チームが、その技術と気迫を披露。来賓として参観していた仙南2市7町の消防関係者を唸らせました。

熱中症対策が一番

ところで、6年前の夏は記録的な暑さ。全国で熱中症の死者が150人以上。約9万人が病院へ搬送。

町は、総事業費1億3000万円をかけて、町内6つの小中学校・59の教室にエアコンを設置する事業に着手。翌年、県内35の市町村の中でいち早くエアコンが教室に取り付けられました。

その後、コロナ禍となり、消防演習は4年間中止。しかし、夏の暑さは、ますます厳しいものに。今回、消防団の幹部の皆さんは、団員の熱中症対策を一番とし、夜間の訓練を重ね、演習も従来のメニューの半分にする決断をされました。

曇り空。しかし、風のない蒸し暑い一日になるようです。右側に白いエプロンと赤いたすきをつけた婦人防火クラブの女性陣。中央に消防団、左側には仙南地方の行政・消防関係者、町内の区長さんや消防団OBが詰めるテントが並ぶ。また、演習のために随所に交通指導隊の方々が配備された。そろそろ始まります。 9月1日 午前8時40分頃 川崎中学校グラウンド

真一文字に整列。後方には28台のポンプ車が配備された。「気をつけ~」尾形副団長(小野)の声が響く。ポンプ車がしっかり整備されているのか点検が始まる。

団員の服装と士気を点検する宮崎団長(支倉下)と菅谷副団長(本荒町)。熱中症対策と訓練。仕事を持つ団員を束ね演習当日を迎える。いい顔している67歳の2人。

演習のメインイベントはなんといっても実地放水。この日は、中学校南側の用水路から水を確保、2台の動力ポンプを連結し、グラウンド北側に向かって一斉放水。やがて、ラッパ隊の「止めよ」を意味する音が響き渡るころ、舞台は最高潮に達する。改めて消防団は町のヒーロー。川崎町では新入団員を募集中。総務課消防係(Tel84-2111)に連絡を。

写真左は指揮者の早坂団員(碁石)。きつい訓練で足腰が痛くなり、整骨院に通ったとのこと。選ばれた者の責任感がビシビシ伝わってくるシーン。まさに腰が入っています。

多くの関係者が見つめるポンプ操法。3カ月の夜間訓練を続けた2つの選抜チームが成果を披露。ホースを持って走る姿は、とても力強くスピーディだ。

お願いと感謝

「災害は、いつでも、どこででも起こります。災害に備えて、消防団の皆さんと訓練を重ね、婦人防火クラブの方々と協力して備えを整えていかねばなりません。私たちは、1人では何もできません。お互いに助け合って、支え合って、訓練を重ねて初めて、家族を守り、仲間を守り、自分を守り、地域を守っていけるのです。引き続きのご理解とご尽力をお願いするとともに、本日、ここにお集まりいただいたすべての方々に感謝の気持ちを込めて、川崎町長の告辞といたします。以上!」

体が震えて

私は、例年にない短い告辞を、一人ひとり団員の皆さんの顔を見ながら、ゆっくり大きな声で述べました。

まなじりを決する団員の皆さんの顔を見ると、頼もしく、誇らしく、有り難く、体が震えてくるのです。

9月

夏の思い出を

私たちの町でも、長引くコロナ感染の影響から、伝統ある神社の祭りが縮小されたり、小中高のPTAバレーボール大会が中止、また、各地区ごとの敬老会も自粛せざるを得ない状況が続いていました。

そんなとき、町の若者たちが町長室にやって来ました。「去年も夏祭りをしましたが、今年はもっと良いものにしたい。子どもたちに、夏の思い出の場を提供したい。帰省した仲間や親戚、住民と移住者が協力し合い、盆踊りをしたり、みんなで花火を見たりしたいんです。花火の分だけでも、町から補助していただけませんか」

活気を呼び込もう

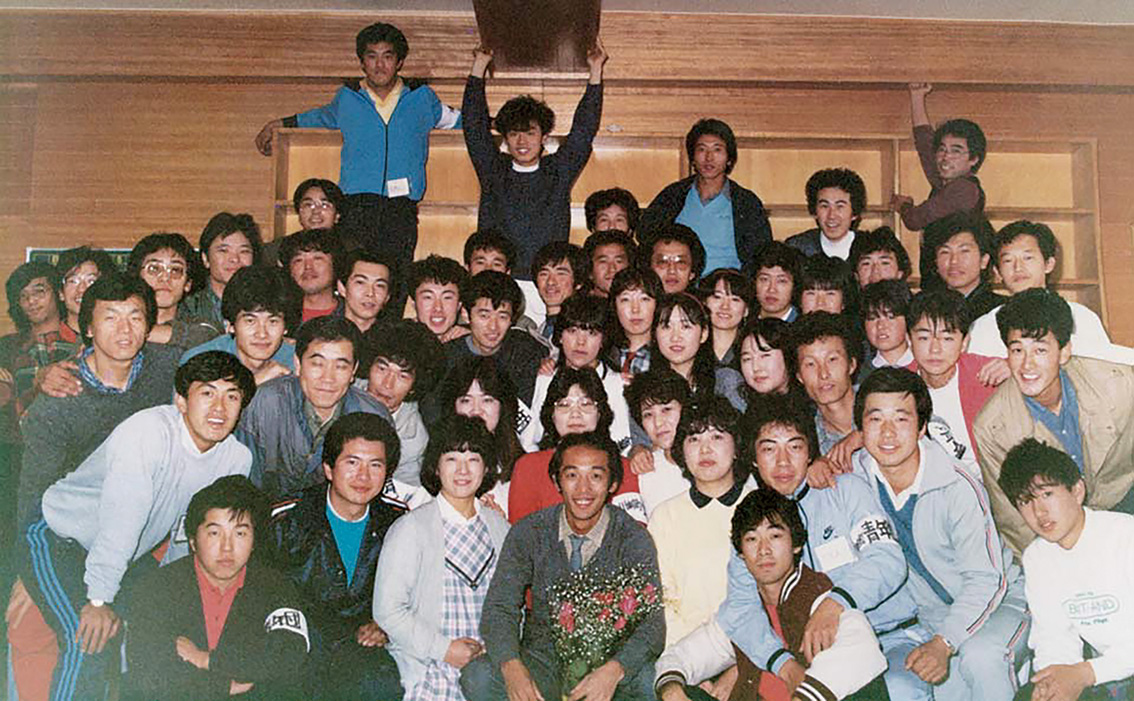

私は、若者たちの情熱に感謝すると同時に、自分たちの若かりし頃を思い出していました。

町に活気を呼び込もう。映画会をやろう。駅伝大会をやろう。演劇をやろう。レクリエーション大会をやろう。ほかの町と交流会をやろう。コンサートをして町の人たちに素敵な歌を聴いてもらおう。

歌手の「さだまさし」さんを呼ぶために駆けずり回ること3年。誰も信じてくれなかった夢が実現。

故郷に感謝

あれから40年。仲間たちは、それぞれの道を歩いています。

この町に暮らす人。町を離れた人。亡くなった人。病気と闘う人。家族を失った人。働いている人。仕事をやめた人。孫を抱く人。独身の人。川崎の大地で、町に活気を呼び込もうと走り回った仲間たち。

1人では何もできない。だけど、一人ひとりが協力すれば、何かができる。仲間に感謝。人に感謝。故郷に感謝。夢に感謝。出逢いに感謝。

改めて感謝と御礼

台風で天気が悪かったお盆、町内の5カ所で夏祭りが開催されました。支倉と町では、若者たちが中心に祭りを企画・運営し、立野・川内二・碁石では区長さんがまとめ役になってくださいました。

改めて、関係者の方々のご尽力に心から感謝と御礼を申し上げます。

祭りは、あっという間に終わってしまうもの。しかし、その祭りを開催するために、多くの関係者の苦労があることを、私たちはつい、忘れてしまうものです。

さだまさしコンサート 1984年11月4日 川崎中学校体育館

「文化会館や喫茶店もない町に歌手を呼んでコンサートをする。中学校体育館に1,200人を集める」当初は誰も信じてくれない前代未聞の計画。構想から3年、ついに実現。いつの時代も若者たちは輝いている。苦楽を共にした川崎町青年団の仲間たち。

コンサート直前、控室にて 最前列の中央が、さだ氏 2列目の左端が小山町長

8月

2050年 川崎町は消滅しません。 国をあげての対策が問われています!

宮城の人口は2割減

2050年には、東京都以外の46道府県で75歳以上の総人口が20%を超える――。ほとんどの市区町村が人口減少、人口1万人未満の市区町村が4割を超えると予想されています。

宮城県の人口も、現在の230万人から183万人に。これは1970年代と同じ水準。26年後には約2割減ることになりますが、65歳以上の高齢者の割合(高齢化率)は、現在の29・7%から39・4%に上昇し5人に2人が高齢者になる見込み。

県内35市町村でも人口増の市町村はなくなり、石巻市・大崎市とも人口が10万人を下回り、仙台市以外に人口10万人を超える自治体はなくなるのです。

川崎町は9番目

減少幅が最も大きいのは丸森町、50年後には現在の4割まで人口が減少。高齢化率も県内で唯一60%を超えるようです。丸森町に加え、南三陸町、七ヶ宿町、女川町は、50年には人口が半減。七ヶ宿町は1262人から599人に。県内16の市町村で4割人口が減るのです。

川崎町は減少幅で9番目の54・2%。26年後には4525人になると。

夫婦の数は50年で半分

50年前、婚姻件数は年間110万組。現在は約50万組。50歳以上の未婚男性の人口は、44年前、約17万人だったのに対し、4年前には約391万人に激増し、実に23倍になっています。もはや、日本人にとって結婚は、当たり前ではなくなっているのかも知れません。

これまでの男性は、妻子を養うため、わずかな小遣いでモーレツに働く。女性は、自分の仕事や夢は後回しにして子育てに喜びを見出す。そんな人生を「古臭い」「時代遅れ」と敬遠する若者は確かに多いのかも。

しかし、現代の若者が結婚したくないばかりでなく、できない事情があることも事実です。50歳までに一度も結婚したことのない男性が3割、女性も2割近く。しかも非正規で働く50歳の男性の未婚率はなんと6割に達しています。また、日本人の平均賃金は、27年前から上がっていません。

経済的理由で、結婚したくてもできない人が増え続ける。未婚や少子化は、非正規雇用が働き手の4割を占め、賃金の上がらない国に住む若者にとって必然のことだ、と私には思えてならないのです。

自治体ではなく

東北は、全体の7割を超える165市町村が消滅可能性自治体と名指しされました。宮城県では35市町村のうち19です。

しかし、少子化対策は自治体ではなく、国レベルの政策が必要なのです。実質賃金の引き上げ、非正規雇用の処遇改善、食料安全保障、過疎地域の存在意義をお互い共有していく方向性、等々。

結婚する若者たちが半減し、生まれてくる赤ちゃんも43年連続で減り続けているのが日本の現状です。

かつての日本の問題は、若年男性の流出と産業振興でした。長男が残って家が守られるか、そのための仕事が地域にあるか。産業振興は地域の男性を流出させないためでした。

ところが今は「長男はいても嫁が来ない」が問題になっています。若年女性(20歳から39歳)の人口が半減するからなんとかしなさい、と。

人の奪い合いをしていても問題は解決しないと思います。国をあげての「若い世代の結婚・出産・子育て」の対策が問われているのです。

7月

神輿(みこし)は一人じゃ担げない

いつの時代も 神輿を担ぐのは若者

いつの時代も 祭りを担うのは若者

いつの時代も 時代を映すのは若者

先輩たちが 見守り 導き 支える。

みんなで故郷を守っていく。

おでって、見でって、みんなそろって

川崎町を担いでいこう!

転勤と転職

全国的な人手不足。若者の人口は減り、人材獲得競争が激しいうえに、若手職員の離職も増加。終身雇用は当たり前ではなく、転職も一般的になりつつあります。

「転勤を嫌う若者が多くなっている」と宮城県庁の幹部。県内で転勤がある県庁職員も、このところ、退職者数が増えているとのことです。

非正規が4割

一方、物価の変動を考慮した実質賃金は23カ月連続の減。物価上昇が給与の伸びを上回ります。そのような社会で、経済的理由で結婚したくともできない若者たちが増え続けています。未婚や少子化は、非正規雇用が働き手の4割を占め、賃金が上がらぬ国に住む若者にとって必然のことなのではないでしょうか。

受験されたし

改めて、町は職員を必要としています。40歳まで受験することができます。この町に住んで、この町で働いて、この町で生きていこうとする若い力を必要としています。

6月

セントメリースキー場を閉鎖します(下)

スキー場の運営

川崎町がスキー場を取得したのは平成11年9月。25年前のことです。当初、町は管理運営制度によって株式会社かわさき振興公社に7年間、管理運営を委託。その後、国が改正した地方自治法の規定により指定管理者制度を導入することに。スキー場経営の実績がない4社から1社を指定するも、この事業者は3年の契約を満了することなく2年で撤退。以後、16シーズンは株式会社ゆらいずが運営し、現在に至っておりました。

感謝と御礼

去る4月25日、夏場のゲレンデの利用を求め、県内外から155人分の署名が町に提出されたところです。東北唯一のサマーゲレンデは滑りやすく夏場も練習したい上級者からの要望でした。

改めて、この25年間事故もなく多くのお客様を迎え入れてくださった株式会社かわさき振興公社、並びに株式会社ゆらいずの皆さんをはじめ、川崎スキークラブの方々、すべての関係者の方々に敬意を表するものです。

そして、これまで長い間、わが町のスキー場を愛してくださった多くの利用者の皆さん方に、心から感謝と御礼を申し上げる次第です。

地権者の理解

スキー場は、センターハウス等の建物、4つの駐車場、広大なゲレンデ用地など、様々な利用方法が検討可能な状況にあります。

しかしながら、スキー場は国からの借金をはじめ、多額の予算を投入して整備した施設である上に、52万6400平方メートルという広大な面積のうち町有地は20%、国有林が10%、民有地が70%という割合になっており、活用する場合は、林野庁はもちろん

のこと、民有地36万3900平方メートルの地権者である34人と1法人の皆さんのご理解をいただかねばなりません。

これからの活用

地権者の皆さんとは、令和10年3月まで借地として契約しており、例年通り借地料をお支払いするとともに今後の活用方法によってご相談していくことはもちろんです。

また、前述の国からの借金は3億円で、活用方法によっては強制的に返済せねばならない可能性が大きいことも確かです。

いずれにしても、今後の活用方法によって、その都度国などの関係機関との調整が必要になるでしょう。

公募します

スキー場跡地をどのように活用することが、町民にとって一番良いのか。様々な角度から検討していきます。行政だけでなく、民間のアイデアや活力を求めるため、用途をスキー場に限らず、幅広く活用を公募することと致しました。

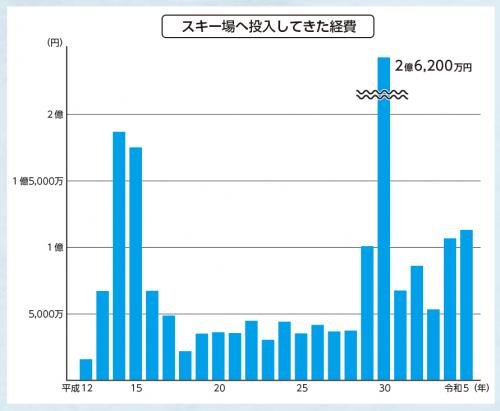

上の表を見てください。公募していくためのスケジュールです。スキー場跡地は、川崎町民の貴重な財産。その活用は、売却や賃貸を含め、様々な可能性を考慮した上で具体策を導き出していきたい、と考えています。検討の結果、町および町民にとって活用しないことが最善との結論が出た場合は、しっかりと説明していかねばなりません。

今、この国の一番の問題は人口減少。43年連続で子ども人口が減り続けています。一方、国の借金は1286兆円。1年で29兆円増加。

少ない子どもたちに、大きな負担が残るようでは本末転倒。子どもたちに負担の残らぬよう、次の世代のことを考えながら、スキー場の跡地をどうやっていくのか検討してまいります。ご理解のほどを。

5月

セントメリースキー場を閉鎖します(中)

コンコルドの誤り

1970年代、夢の旅客機として登場した超音速機コンコルドを覚えていますか。イギリスとフランスが共同開発を進めますが、計画途中で採算が取れないことが判明します。

しかし、既に多額の費用を投入したのだからと事業は続行されました。が、予想通りコンコルドは燃費の悪さと定員の少なさから30年を待たず退役。「投入した費用はあきらめて、将来の損失を避けるべきだった」これが世に言うコンコルドの教訓、コンコルドの誤りというものです。

閉鎖するための費用

20年前、平成16年9月議会。私が初めて町議会議員に当選して半年後。3年続けて、多額の予算がスキー場に投入されるとあって、議会は紛糾。

町長がスキー場特別委員会の設置を自ら提言して理解を得ますが、3カ月後、9項目の手続きが必要で時期尚早と提言を自ら反故(ほご)にしました。

平成20年夏、議会はスキー場を維持していく費用が膨大になることを危惧。スキー場の経営から撤退した場合、リフト・建物等の解体とゲレンデ法のり面めん復旧の一連の費用を算出するよう町側に要請します。算出された金額は、約9億7400万円。

後世に先送りすることなく

スキー場を存続すべきか、存続に賛成8、反対5。スキー場の存続が決定しますが、10億円近い閉鎖の場合の費用の目途が立たないことが賛成の理由でもあったようです。

今回の経過、閉鎖を議会に説明した際「閉鎖の費用はどうするのか」と質問が相次ぎました。費用は今後の活用により大幅に異なるものになるでしょう。それゆえ、しっかりと検討していかねばなりませんし、だからこそ後世に課題を先送りすることなく、決断せねばならないのです。

全会一致で

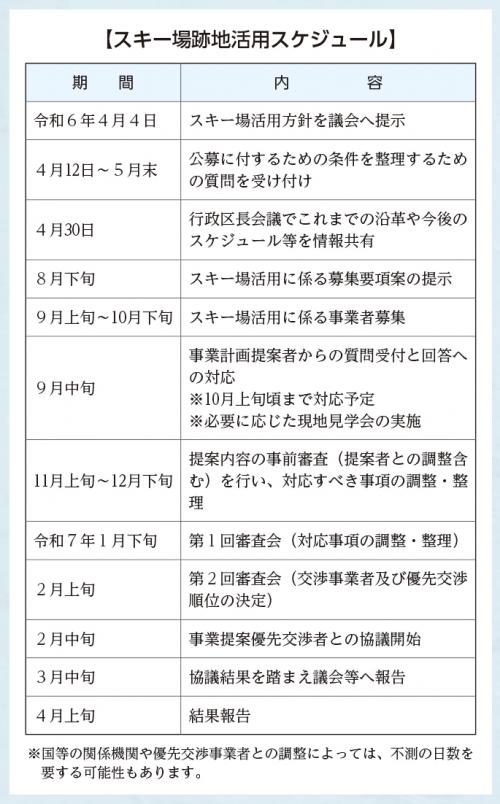

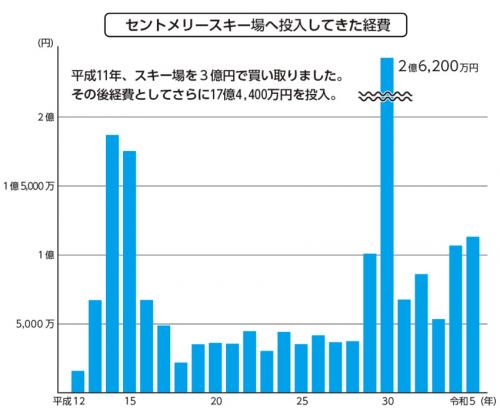

町がスキー場を買ってから24シーズン、17億円以上の予算を投入してきました。この10年で9億円を超す金額です。ちなみに昨年度から小・中学生の給食費を町が負担しています。年間約2800万円です。

「予算を投入したからやめられない。予算がかかるからやめられない」ではなく、決断が必要でした。1月18日の議会では、様々な意見を承りましたが、全会一致で撤退を前提に、3月まで営業するための補助金として4400万円を認めていただきました。

4月

セントメリースキー場を閉鎖します(上)

閉鎖を決断

私は、川崎町の町長として、川崎町が保有している「みやぎ蔵王セントメリースキー場」を今シーズン限り、3月いっぱいで閉鎖することを決断しました。

温暖化による雪不足、スキー人口の減少、そして、老朽化が進む設備の維持管理費の増加が予想される中、これまで運営してくださった関係者の方々の思いと努力だけでは、いかんともしがたい、と現実を踏まえての決断です。

ずーっと議論

議員の皆様とは、令和4年8月から翌年3月まで、7回にわたってスキー場を運営する事業者の募集方式や期間、管理料の金額の決定について、そのたびにスキー場の存続を含めて議論してまいりました。

また、4年前、暖冬で雪不足のシーズンを乗りきるため、事業者に貸し付ける3000万円をめぐってもスキー場を閉鎖すべきとの複数の議員の方々の意見がありました。これまで、ずーっと議論があったわけです。

雪不足は30年前から

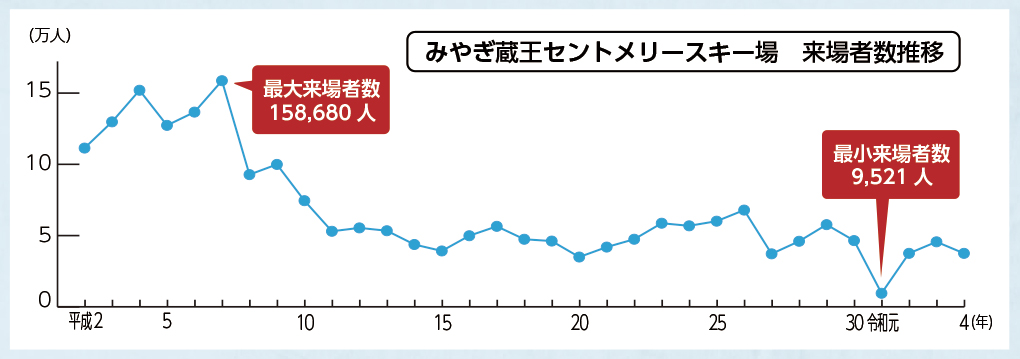

スキー場は35年前、三井物産ら4社と川崎町が第三セクターを設立してオープン。売上高は、初年度が3億3000万円、4年目も5億3000万円と順調に推移。しかし、その後3年間は、雪不足による営業日数の短縮で利用客が伸び悩み、来場者数は、平成7年の16万人を最高に減少傾向。平成10年のシーズンまでの累積赤字は24億8000万円。

スキー場を買うべきか

下のグラフを見てください。年間の入込数が10万人を割ったのは平成8年。平成10年6月には、三井物産が川崎町に撤退を通告。町に経営の引き継ぎと施設の買い取りを要望。

当時の佐藤昭光町長は、「22億円で買ってくれとの打診に、10カ月かけて5億円までに交渉した」と。

しかし、時を同じくして議会では、スキー場調査特別委員会が、5カ月間に9回の調査や依頼した公認会計士の出席、説明を求めた後、「町が営業権を譲り受けることには反対」という審査結果を出すにいたります。

二転三転?

特別委員会が審査結果を出してから1カ月後の平成11年5月、寛野秀雄氏が町長に就任。6月にはオニコウベスキー場や白石スキー場が無償譲渡されます。6月25日、寛野町長は取得費5億2000万円の予算案を提出しますが、賛成8、反対11で否決。その後、様々な動きを経て、9月24日、町が3億円で資産と営業権を買い取ることを議会で可決。

難しい判断

買い取りを要望されてから1年3カ月。2人の町長は、様々な交渉を続けました。議会は、様々な勉強をし、意見交換を続けました。

町営化反対の町会議員の主張は、「大企業が撤退するのに、経営がうまくいくはずがない。赤字になって町の財政を圧迫するに決まっている」。

賛成の議員は、「冬場の雇用の機会を失ってはいけないし、スキー場が撤退すれば町のイメージダウン」。

25年前、川崎町は、難しい判断を迫られ、スキー場を取得しました。

3月

人口減少を逆手にとって

1月10日、山村開発センターにおいて4年ぶりに「新年あいさつ会」を開催しました。137人に出席いただき、親睦を深めたところです。

震災とコロナ禍

新しい年が始まりました。しかし、コロナ禍を乗り越え、やっと親戚や家族が集まることができた元日に能登半島で大きな地震が発生。

誰もが、13年前のあの日を思い出したのではないでしょうか。不気味に響く緊急地震速報、激しい揺れ、停電、断水、寒さ、ガソリンや灯油の不足、終わりなく続く余震…。

そして、復旧工事を妨げる人手不足と資材の高騰。私が町長に就任したのは震災から5カ月後。すべての復旧工事を完了するまでに就任から2年の月日が流れていました。工事に要した費用は、10億7500万円。

また、この4年間のコロナ対策には、21億円以上を投入し、112の政策を実施しました。町民1人あたりに換算しますと25万8800円を要したことになります。

町の財産を有効に

さて、これから始まる能登半島地震の復興は、とても重要なことですが、同時に、この国の課題は人口減少。世界の人口は現在80億人。26年後の2050年は97億人になる推計ですが、日本は現在より

25%減少するとの予想です。宮城県も230万人から183万人に。丸森町、南三陸町、七ヶ宿町、女川町は、人口が半分以下になるというのです。東京都以外、すべての道府県が例外ではありません。

改めて、私たちは、これまで以上に人口減少を意識してまちづくりを進めていかねばなりません。これまで以上に外国から来る人たちと仲良くすることはもちろんですが、町の財産である土地や山林を有効に使っていくことも大事なことになるでしょう。

例えば、古くなった川崎小学校や中学校の建て替えは、急がねばなりませんが、町の山の木、町有林を切り出し、乾燥させ、川崎町の職人さんの力を借りて、修理しやすい平屋の木造校舎を建てることも1つのアイデアです。川崎町の大工さんは腕の良いことで有名。小学校の上棟式は、全校生徒で安全祈願や餅まきができたら素晴らしいことです。

人口減少を嘆くことなく、人口減少を逆手にとってまちづくりを進めていこうではありませんか。また、何なにも彼かもでなく、後世に負担を残すことのないよう決断する勇気も必要になってくるでしょう。

助ける、応援する

寒い日が続きます。毎日、毎日、能登半島地震の悲しい知らせが放送されています。川崎町へも職員の派遣要請がきました。

川崎町はこれまで、東日本大震災の時には、沿岸部の山元町へ職員を7年間派遣。熊本地震では職員4名を1カ月間派遣。4年前の台風19号で12人が亡くなった丸森町には、現在も職員を派遣しているところです。

ちなみに、丸森町への派遣は、仙南の市町村では川崎町だけですが、このたびの震災にも、職員を派遣せねばならないと考えています。

東日本大震災も、コロナ禍も、多くの皆さんのご理解とご協力を賜り乗り越えることができました。

困っている人を助け、頑張っている人を応援する。それが私たちの務めではないかと思うのです。

私たちは、この町に集い、この町に営み、この町を愛する仲間です。これからもお互い助け合って、支え合って、慈しみ合って、前進してまいりましょう。今年もよろしくお願いします。

「新年あいさつ会」の最後は、近江正人・本荒町区長さんの音頭で、万歳三唱。 午前11時50分ごろ

2月

何でもやってみろ。いづでも帰ってこい。

2つの大きな災難

新しい年が始まりました。しかし、コロナ禍を乗り越え、久しぶりに親戚や仲間たちが集まった元日に、北陸地方で大きな地震が発生しました。

誰もが、13年前のあの日を思い出したのではないでしょうか。考えてみると皆さんは、20年という年月の中で、東日本大震災とコロナ禍、2つの大きな災難を経験。どちらも、皆さんの脳裏に焼き付いて離れないものになったに違いありません。

昔の人は言いました

「いつまでもあると思うな親と金。ないと思うな運と災難」

皆さんの着物やスーツのお金を出してくれた親は、死んでいきます。貯金も使えば、すぐになくなってしまう。そうかと思えば、いつ災難がやってくるか分からない。が、思わぬ幸運が舞い込んでくるときもある。人生は何があるか分からない。だからこそ、努力していくしかないと。昔の人の言葉は「流石(さすが)」です。

人口減少の中で

さて、この国の1番の課題は人口減少。皆さんが46歳になる2050年、人口は約9500万人、今より3300万人、25%が減少。この国は、どんどん人手不足になります。

それは、皆さんにとって、自分のやりたい仕事に就きやすくなったり、給料のアップにつながっていくこととなるのかも知れません。

これから就職先を選ぶ人も多いと思いますが、都会に出たら、可能性が広がるのでしょうか。自分のやりたいことは、そこにしかないのでしょうか。

大切な人のそばで

川崎町には仕事がない、という人がいます。しかし、地元の会社は人を求めています。「地元から採用したい」と経営者は口を揃えます。

川崎町に移り住んで様々な仕事をしている若い人たちがいます。川崎町の子育て支援は、宮城県内35市町村でトップクラス。この町で子育てをしたい、と移住して来る家族も少なくないのです。

ここに、大切な人がいることを、大切な人のそばで生きていく道もあることを考えていただきたい。

東北一の都市、仙台市まで車で40分。山形市へ25分。国道286号バイパスが完成すれば、もっと速く快適に仙台へ通勤することもできます。

また、町の役場は、40歳まで採用試験を受けることができます。様々な仕事をして採用される人がいます。川崎町は、様々な人々を受け入れて様々な人々とまちづくりを進めてまいります。

時々、思い出すのです。若いころ、父親(おやじ)に言われた言葉を。

「何でもやってみろ。

どごさでも行ってみろ。

……いづでも帰ってこい。」

皆さん、成人おめでとう。そして家に帰ったら、今日まで育ててくれた家族に「ありがとう」の一言を。

「何でもやってみろ!

どごさでも行ってみろ!

いづでも帰ってこい!」

川崎町は、いつでも皆さんを待っています。いつでも皆さんを受け入れます。そのことをお伝えしてお祝いの言葉といたします。

47年前の成人式。開発センターは建設されておらず、公民館3階ホール。当時は帰省しやすい「お盆」に開催。男性はワイシャツにネクタイ、女性はワンピース。男性81人、女性118人が出席。ちなみに今年は52人が出席。5列目の中央が私。皆さん、血気盛んなのだ。

1月

今年も、ともに努力して ともに歩いてゆきましょう 優しさと思いやりと慈しみをもって

コロナ禍という大きな試練。4年前の2月29日、県内で初めての感染者を確認。

「とにかく、町民の皆様の命を守らなければならない。ワクチンや特効薬が開発されるまで、感染者をできるだけ少なく抑えることが何よりも大事」。議会の意見と町民の皆様の声を聞きながら、職員が一丸となって、その場その場でやれることに全力を投じてきました。

改めて、コロナに翻弄されて4年。この間、川崎町では国からの交付金を活用しながら、合計21億460万円の予算を投入して、112 のコロナ対策を実行してきました。そして、やっと昨年の5月から、コロナが5類感染症に移行したわけです。

しかし、一昨年2月、ロシアのウクライナ侵攻に始まる原油・穀物などの価格高騰は電気や食料品など、あらゆる生活物価に波及。昨年の6月には、さらなる値上げに各家庭の負担増は、誰の目にも明らかなものとなりました。

そこで、川崎町では、今年度に入って、コロナ対策と物価高騰への支援として、2億6,230万円の予算をもって13の事業を展開。町民1人当たり5,000 円の商品券を2回発行するとともに、2年続けて畜産農家の方々に飼料高騰支援を行ったほか、行政区が管理する街路灯・防犯灯の電気料や維持費の補助を決定。引き続きのコロナワクチン接種事業はもとより、早くから警戒すべきと言われているインフルエンザ対策として、県内の市町村では最も高い費用助成を4年連続で継続しています。また、昨年度から開始した帯状疱疹ワクチン費用助成事業を実施している町も、県内35の市町村の中で唯一です。町民の皆様の健康を守る政策を大切にしています。

もちろん、この1年、アフターコロナを見据え、様々なイベントや事業も復活。町民の皆様のご理解のもと、4月のアラバキロックフェスティバルの開催に始まり、多くのお客様を受け入れ、多くの感謝やお礼の言葉をいただくことができました。議員各位のご意見を政策に活かすと同時に、職員の努力に敬意を表する年月でありました。なにより、町民の皆様のご理解とご協力に感謝を申し上げる年月でありました。

コロナに苦しめられて4年。世界がやっとコロナ禍を乗り越えようとしていた矢先、ウクライナやガザ地区での戦争。毎日のように放送される子どもたちの惨禍、瀕死の傷を負い、家族を奪われ、居場所も破壊され、「ママ、ママはどこにいるの」と泣き叫んでいる子どもたちの映像を見ていると、誰もが胸が痛くなります。

誰もが、コロナとの戦いとは異なる恐ろしさや虚しさを感じながら、新年を迎えられたのではないでしょうか。感染症や災害よりも、人間の憎悪がいかに恐ろしいか。

冬空に冴えて、おうし座が輝きます。ギリシャ神話に登場し、中国では偉人の生まれ変わりだと。日本では、昔から「すばる」と呼ばれていました。古今東西、人々は星を知り、星に導かれ、星に思いを託してきました。夜空に国境はありません。

3カ月前、74歳で亡くなった谷村新司さんが44年前に紡いだ名曲「昴」。夜空に浮かぶ星団に旅人が願いを込める様を歌ったこの曲には、懐かしさ、孤独、決意、そして、限りない優しさが溢れています。

いくつかの星が集まる「昴」は「統べる」が語源。物事を1つにまとめる意味があるそうです。世界の分断が広がる中、人類の和を「統べる」道はないものか。優しさが、思いやりが、慈しみが、すべての人々に届く道はないものか。多くの人々が、そう思っています。多くの人々が、そう願っています。

今年も、ともに努力してゆきましょう。ともに歩いてゆきましょう。

優しさと思いやりと慈しみをもって、そして、希望と感謝を忘れることなく…。