過去のあいさつ(令和4年)

12月

286バイパス、現地視察!

まず、赤石の現場

10月27日、仙台市長をはじめ、市議会議員、市関係職員、そして、大河原土木事務所長ほか県職員、川崎町議会議員、町担当者に私の総勢30名で現場視察を実施しました。

まず、仙台市赤石の現場を。仙台市は1.4キロメートルを担当しており今年度の予算は5億5000万円。現在、碁石川を横断する橋を建設するための下部工事に着手していると説明あり。これまでの2年間は碁石川の北側、山の陰にトンネル工事用の工事用道路の整備を進めており、一般の人々の目に触れることはありませんでしたが、今年度は赤石地区の住宅地の隣で工事が進んでいます。

次に、碁石の現場

その後、川崎町の現場に移動。宮城県分、1.3キロメートルについて大河原土木事務所長さんが自ら説明。今年度は2億3000万円の予算をもって仙南生コン釜房工場様付近から碁石川を横断する橋の下部工(橋の土台となる基礎)を造成する工事を実施しており、これより、川の対岸側でも工事用の仮設道路や下部工工事を予定しているとのこと。

渋滞が緩和

昨年度は、支倉台入り口付近の交差点改良工事と工事用仮設道路の整備が実施されました。とりわけ、交差点に右折レーンを設置する件は、かねてから多くの人々に要望されており、工事が完了し、通行車両の増加する時間帯でも渋滞が緩和されたことは、誰もが認めるところです。

石から石まで30年

最後に私が今年も講評の一言を、「昨年も申し上げました。石の上にも3年と言いますが、仙台の赤石から川崎の碁石まで、石から石まで30年。このバイパスを完成させるため、30年前から先輩たちが努力してきました。

1年でも早く完成するよう石にかじりついても、という思いです。仙台市の方々も、宮城県の方々も、この事業に億単位の予算を、臆することなく投入していただきますよう切にお願いいたします。現場視察は、今後も毎年実施し、進捗を皆さんと共に確認していきたい。仙台市、宮城県とともに引き続きご協力をお願いする。」

仙台市の工区は1.4キロ。赤石のコンビニの所から始まり、赤石パーキング・トイレの脇に交差点が新設され、川崎方面に向かって道路が延長、碁石川を渡る橋が架けられトンネルへ。仙台市の担当者の話を図面で確認する小山町長と郡仙台市長(手前左側)。

新しい通信技術を活用しつつ操作されます。

1号橋を架けるための下部工事が進行中

赤石パーキングから現場に移動。この2年間は山の陰にトンネル工事用の道路を整備。国道から見ることはできませんでした。

宮城県(川崎町)の工区は1.3キロ。支倉台入口から始まり碁石川に橋を架け、対岸にトンネルを掘り、もう一つの橋を架けるまで。今年度は橋の土台(写真右下)と対岸の土台を作ります。対岸の土台を作るため(写真右下矢印の所から)仮設道路・仮橋の工事も進めます。

今年度の分は、来年7月に完成予定です。

30年前からの悲願達成を目指して

11月

川崎小 校舎の建て替え検討はじめます!

撮影:佐々木和人さん

開校は149年前

川崎小学校の歴史をひもとくと、

1873年11月 裏丁38にて開校 入学児童59名

1894年1月 校舎が狭くなったため裏丁180に新築移転

1913年4月 川崎町に大火あり仮教室2棟類焼のため、授業を半日ずつ2部制にして実施

1917年8月 館山(現在地)に新築中の校舎完成 5年生以上の児童を収容する

1925年12月 館山(現在地)に校舎1棟増築 下級生を収容

移転が決まるまで

町に大きな火事があり、それまでの場所(現在のJA川崎)から館山に移転が決まるまで、混乱を極めたようです。1年生が冬に坂を上るのは大変など、反対の建言書が出され集会も開催されたと伝わっています。

この時、土居通治という若い郡長(柴田郡のまとめ役)が、現場を視察し、少しぐらいの坂を登っても子どもたちは大丈夫、蔵王も町並みもはっきり見える城山が、学校に最適だと決定。西坂と東坂の傾きと長さを同じにし、その中間に校門を定めたのは混乱の収拾策の1つでした。

検討にご理解を

さて、現在の川崎小の校舎は、昭和42年9月、ちょうど55年前に完成。20年前には、大規模改修・耐震工事を完了。これによって11年前の東日本大震災をのりきることができたと言っても過言ではありません。

震災後、さらなる補修やトイレの洋式化、3年前には、宮城県内の市町村のトップをきって、すべての小中学校の教室にエアコンを設置するなど学習環境の充実に力を入れてきました。

私も町長に就任して11年。2期8年は給料の30%をカットして子育て支援の充ててまいりましたが、町の中心部に位置する川崎小学校の老朽化は著しいものがあります。

建て替えに向けてはじめます!ご理解をお願いします。

千の蔵より子は宝

10月

町の感染率6.6% 県内10.0% 国内15.4%

8月だけで

8月に全国で7000人を超す人々が、コロナで亡くなっています。感染者数も連日20万人を超え、過去最多を更新。川崎町でも8月だけで215人が感染し、これまでの合計は553人となり、町の人口の6・6%が感染したことになりました。

しかし、宮城県の平均10・0%や、全国の15・4%に比べれば、かなり低い数値に抑えられているのは、県内トップのワクチン接種率にあるといっても過言ではないでしょう。

町民の皆さんのご協力と、川崎病院や町の職員、そして、シルバー人材センターの方々など関係者すべてのご尽力に、心より感謝いたします。

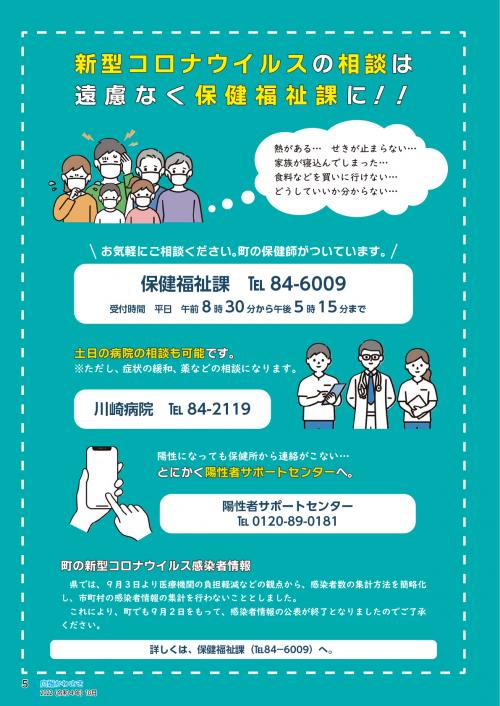

こんな場合は役場に

さて、コロナ感染が拡大する中、川崎病院での受診を希望される方々が急増。8月だけで382人を受け入れていますが、特に一人暮らしや老人だけの世帯の方で、発熱やせきなどでどうしようもない場合、近所の人に連絡がつかない場合、食べ物がなくなってしまった場合、遠慮なく役場に電話してください。

しっかりと対応いたします。下の画像を見てください!(クリックで拡大表示します)

皆様の一助となれば

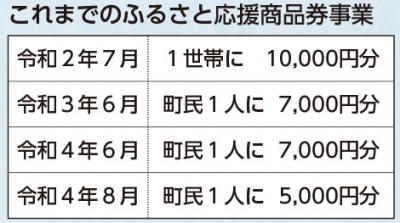

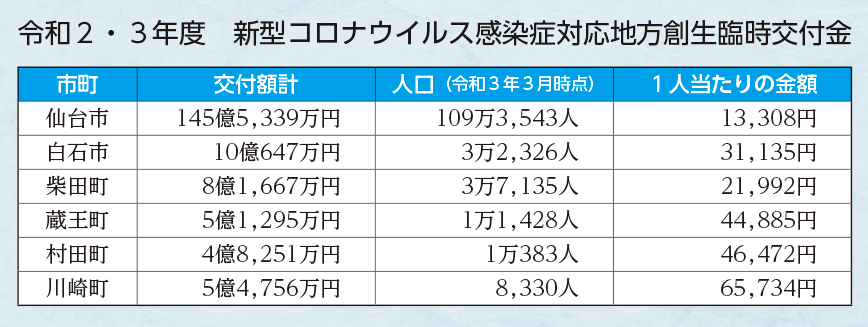

川崎町では、この2年間に5・8億円の予算を使い様々なコロナ対策を実行してきました。令和2・3年と各家庭や町民一人ひとりに配付させていただいたふるさと応援商品券の事業も数ある対策の一つです。

コロナ禍で落ち込んだ地元の商店の売り上げの一助になれば、皆様の家計の一助になればと、この政策を続けてまいりました。国からのコロナ交付金は、しっかり5・5億円確保いたしましたので、結果的に昨年度、川崎町は6億円の貯金をすることができました。財政担当の力量の確かさ、職員へのコスト意識が浸透しつつあること、そして、議会のチェック機能がしっかりとしていることの表れだと思っています。

お役立てください

ところで、コロナ禍にウクライナ危機が加わり、さらに多くの物品が価格高騰。私は、これまで以上の大変さが町民の皆様にあると判断し今年度、矢継ぎ早に2度目の商品券の配付を議会に提案したのです。

町民の皆様、地元の商店のために、自分のためにお役立てください。

9月

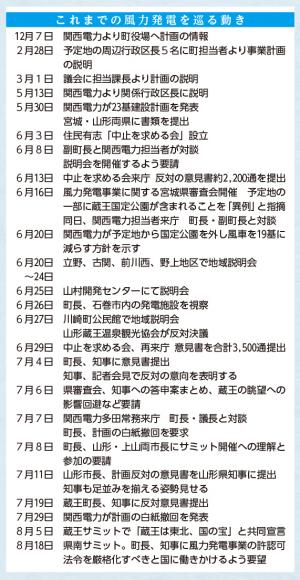

関西電力 計画を撤廃

金と知恵と時間と

若いころ、「黒部の太陽」という映画を観ました。60年前、関西電力が社運をかけて日本最大の水力発電用・黒部ダムを完成させた物語。

主演の三船敏郎は工事責任者の役。難工事で進まぬ現場と会社の経営陣との間で苛立ちながら言います。「人間に金と知恵と時間を与えればできないことはない」「あんた、わかっちゃいない。人間は、それだけで前へ進めない!」石原裕次郎が扮する若い作業員と激しく衝突するシーンを忘れることができません。

戦後からの復興、高まる電力需要を受けて関西電力が行った工事。とてつもなく危険な現場で亡くなった方は171名。

黒部ダムには、一度だけ行ったことがあります。あの巨大なダムがいかに多くの人々の苦労と汗と涙と血によって完成されたのか、そして、そういった人々のおかげで私たちの電気があり、生活が営まれているのかと思うと感謝にたえません。

ところで、今回の関西電力さんの事業計画と進め方には、正直、無理があったと思います。予定地の一部に当初、蔵王国定公園が含まれてたこと。説明会で配られた資料は、たった1枚。説明者は日替わりで、答えが二転三転。マスコミは排除。

「1年に1・5億の税収増」

1年に9億の町税収入の我が町にとって、大きな魅力ではあるものの「信頼できる相手ではない」と判断いたしました。もちろん、風力発電の必要性を否定するものではありません。だからこそ、金と知恵と時間だけでなく、信頼が必要だと思うのです。

信頼関係のないところで事業を容認し、町民の皆さんを説得することは、私にはできなかったのです。

関西電力が、川崎町の蔵王山麓に計画された風力発電事業を、白紙撤回すると発表。

関西電力の多田常務(右奥)から報告を受ける小山町長と眞壁議長。5月30日の計画発表後、

地元では景観への影響や災害発生の問題で強い反発が生じ、小山町長も村井知事に7月4日、

反対の立場の意見書を出していた。

「風力発電は大事だが、地域に寄り添った計画、説明姿勢でないと受け入れるのは難しいと思う」

取材を受ける小山町長

「計画中止を求める意見書」を町長に提出する住民代表の倉田さん。

意見書の総数は3,500通。

有志の会を設立後、26日間に寄せられたもの。

移住した人々が中心的な役割を果たした。(写真:河北新報社)

「蔵王は東北、国の宝」 周辺6市町で共同宣言採択

蔵王山麓に計画された風力発電事業を巡り、川崎・白石・七ヶ宿・蔵王の宮城の4市町と、

山形・上山両市の首長が川崎町で「蔵王は宮城・山形両県、東北、国の宝」と共同宣言を採択。

「風力発電の必要性は認めつつ、景観・観光面から蔵王近辺の開発ハードルは高い」ことで一致した。

山村開発センター 8月5日 午後2時30分 (写真:河北新報社)

小山町長の呼び掛けに応じて参集したメンメン。

1週間前に関西電力から「白紙撤回」の報を受けて安堵の表情。

改めて住民代表の方々の活動と今回の一件を広く社会に周知

してくださった報道関係の方々に感謝を申し上げます。

8月

「説明が不十分、環境が整っていない」川崎町長が知事に意見書を提出

(写真提供:河北新報社)

納得することはできない

関西電力が川崎町に計画する風力発電事業を巡り、小山町長は7月4日、県庁にて村井知事に町としての意見書を手渡しました。小山町長は

「現時点で事業を進める環境は整っていない。関西電力の対応が、もう少し誠実であれば安心できたが、納得できるものには程遠く、直接知事に申し上げるべきと思い参上した。まずは、説明会はもとより、オープンな場で真摯に意見交換を行うことが大切。信頼関係なしに計画に納得することはできない」と言及。

土砂災害の危険性や騒音被害、動植物への悪影響などを懸念、誠意をもって町民の不安を払拭する努力が重要であり、関西電力に丁寧な説明を要求しました。

知事 初めて反対の姿勢

知事は、この問題について度重ねて違和感を表明してきましたが、小山町長との懇談の後の記者会見で、

「私も反対です。明確に申し上げます。これだけ住民の皆さんが不安に思っておられて、そして、町長が非常に厳しい意見書を出された。正に民意。そのことを踏まえて、しっかりと関西電力にお伝えする必要がある」と述べました。

意見書はこちら(仮称)川崎ウィンドファーム事業に係る計画段階環境配慮書に対する意見書 [PDFファイル/166KB]

7月

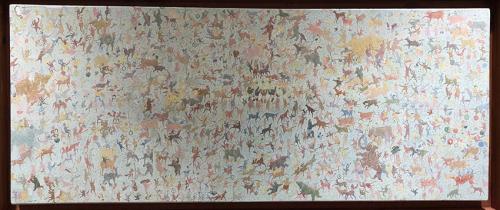

見事に山本壮一郎賞! 下斗米(しもとまい)あかりさん

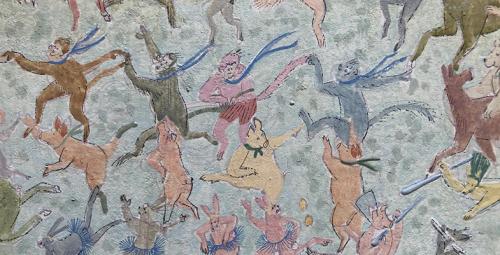

東北を代表する美の祭典、第83回河北美術展で下斗米あかりさんの作品「動物物語2」が山本壮一郎賞に選ばれました。下斗米さんは川崎育ちで、幼い頃から高校の美術教師である父・大作さんの隣で絵を描いていたそうです。転機が訪れたのは柴田農林高校川崎校の美術部時代、様々な絵画展で入賞。仲間たちに喜んでもらえるのが嬉しくて、卒業後、1年間イギリスに留学。帰国して蔵王町のギャラリーで働きながらキャンバスに向かうことに。定期的に個展を開いては高い評価を得ていました。

河北美術展がコロナ禍で3年ぶりに開催されるのを知り、気持ちを込めて制作したとのことです。審査員の評価も下記のように素晴らしいものでした。今後の活躍が期待されます。

なお、作品は横162cm×縦66cmの大作です。

山本 壮一郎

1919年・大阪府出身。65年、宮城県副知事。69年から5期20年、知事を務める。

座右の銘は「耕せども尽きず」地方自治は終わりなき営み、と言い続けた。

2001年、81歳で死去。

A たくさんの動物が描かれているが、どこから描き始めたのだろう。宝探しみたいな楽しい絵。

B 素晴らしい捉え方だ。

審査員より

あかりさんの父、大作さんの作品「舟の行方」。大作さんは招待作家として展示されていました。

素晴らしい作品の数々に圧倒された町長

これからも自然豊かな故郷で (受賞者コメント)

今回の受賞を励みに、これからも川崎の地で、自然と動物をテーマに制作していきます。 下斗米あかり

いざ、世界へ!未来へ!

ようこそ、川崎町へ。 ようこそ、常長まつりへ。

皆さんのご来場、心から歓迎いたします。

コロナの収束が、まだまだ、見通せない中での常長まつりの開催に、ご理解を賜ったこと、

実行委員長として心から感謝と御礼を申し上げます。

川崎町長の小山修作でございます。

さて、今から400年前、戦場を駆けめぐり、遂には宮城の大地を蹴って、世界に飛び出していった男。

伊達政宗公の命を受け、180人の仲間を束ねた男。それが、ここ、川崎町で育った支倉常長なのです。

彼の責任と重圧と孤独は、いかばかりのものだったでしょうか。

常長の勇気、努力、忍耐を現代に生きる私たちも忘れてはなりません。

時あたかも、世界中がコロナウイルスに翻弄され、ウクライナでの戦いが、

毎日、毎日、毎日、報道される中、

世界中の人々が苦しんでいる中、私たちは支倉常長を思っています。

世界を駆けめぐり、世界の人々を信じ、世界の人々をつなぎ、

世界の人々と交渉した常長の偉大さを思っています。常長の偉大さを…。

改めて、コロナ禍の中、このまつりを開催するにあたり、ご協力いただいたすべての方々に、

心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。

かつて、常長がその目で見たふるさとの山々。常長がその足で歩いたふるさとの大地。

今、私たちは、常長の思いを受け継いで、ふるさとの大地をともに、堂々と、まなじりをあげて歩い

ていこうではありませんか!いざ、世界へ!未来へ!

結びに、会場の皆さん。本日のまつりを素晴らしきものにするために、ご協力をよろしくと、

隅から隅まで、ず、ず、ずいと御願いあげ奉りまする~う。

2022年6月5日 常長まつり実行委員長 小山 修作

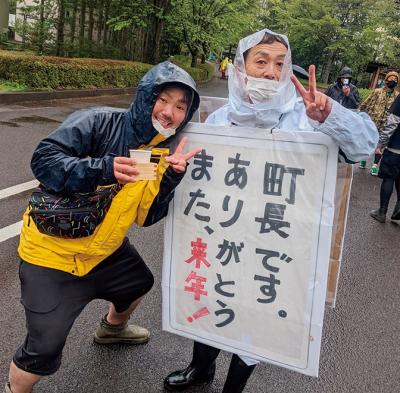

5月15日、青葉まつりで常長まつりをアピールする町長たち

歓迎、感謝、御礼の言葉

6月

元気、いきいき、かわさき、アラバキ!

開幕のステージを飾るのは

4月29日から3日間、みちのく公園を会場にアラバキ・ロックフェスティバルが1日の入場者を1万人に限定し開催。初日の午前10時、待ちに待った開幕。ステージに登場したのは我等の川中吹奏楽部。午前8時のリハーサルから最高潮。部長の佐々木心暖(みはる)さん(3年)を中心に奏でる若々しいサウンドは、全国から集まった若者たちの心をしっかり掴むことに。

▲「ちむどんどん」胸がわくわくします。

▲いざゆかん、いざゆかん、若き命!

▲齋藤正彦先生の楽しげな指揮のもと、全員が心を1つに全集中!お客様の視線がアチチアチ!

▲4曲の演奏を終えてイイ顔。入学したばかりの4人の1年生も。12人の3年生にとっては、最初で最後の想い出深いステージに。

▲玉こん、牛串、キムチ、そばなど、地元の美味しいものと記念グッズを揃えた川崎町のテント。

毎年、来場する人の多くが地元の名物を食することを楽しみにしています。今回は雨、まさかの雪とお客様も出店者も疲労困憊。それでも、いつもの味を作る人と求める人がここで交差します。おいしいもの、音楽、温泉が川崎町にはあります。

▲頑張りました!

川崎町役場の若手3人です。わかってます!

佐藤克哉(29歳)

マラソン大会のポスター制作の経験も。得意技は玉こんの早串刺し。常長まつりの準備もまかせなさい。

遠藤杏紗(21歳)

アラバキの仕事は初めて。ふるさと納税の増収にすべてをかけている?

君は青春に何をかけるか。

及川貴裕(31歳)

去年はアラバキの対応に腐心するも、今年は開催にひと安心。これまで2本の映画ロケの誘致に成功。

町長アラバキでの挨拶

皆さん こんにちは~ ようこそ宮城へ

ようこそ川崎町へ ようこそアラバキの大地へ

彼方には雪をいただいた蔵王の山々

近くには水を満々と湛えた釜房湖

最高のロケーションの中 最高のミュージシャン

最高のスタッフ なにより最高のお客様を

お迎えすることができました 感激しています

さて アラバキがこの地に舞台を移して17年

これまで多くのドラマと感動がここで生まれ

ここから始まりました

11年前 東日本大震災に怯えた年も

7年前 蔵王山の噴火を恐れた年も

皆さんはここに集い ここに歌い ここに憂い

ここで私たちを元気づけてくれました

私たちはあの日々を忘れてはおりません

ありがとうございました

そして 今 私たちはコロナに翻弄されています

しかも ウクライナでの悲劇が

毎日毎日毎日 報道されています

だからこそ私たちは ここから アラバキの大地から

多くの人々に届けようではありませんか

生きている喜びを 出逢えた喜びを

ともに集い ともに歌い ともに憂い

ともに生きていこうとする思いを

多くの人々に届けようではありませんか

結びに 会場の皆さん

本日のために アラバキを開催するために

苦労されたすべての関係者の方々に

皆さんを受け入れた川崎町民の方々に

ここまで足を運んだ自分自身の営みに

大きな拍手を 大きな拍手を 大きな拍手を

最後に 最後に これからもアラバキを

川崎町をどうぞよろしくお願いしま~す

▲4月29日午前11時 ようこそアラバキの大地へ。

▲4月30日 川崎町のテントに来てけさい!

▲5月1日 雨にも負けず。

アラバキ前夜、私は野上の火災現場。消防団のご尽力に頭が下がるのみ。

5月

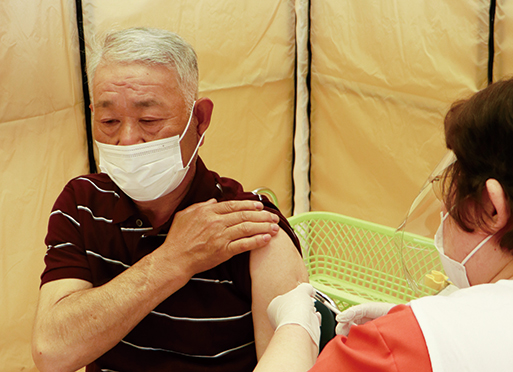

高齢者ワクチン接種率、県内トップ!

4月6日、県内の65歳以上の3回目のワクチン接種率が公表され、川崎町は91.5%で35市町村の中でトップ、第1位となりました。今必要なことは、まずコロナから命を守ること、感染拡大を抑止することであり、ワクチン接種をしっかりと進めていくことです。ちなみに、25日をもって18歳以上の希望する町民の方すべてが3回目の接種を完了しました。引き続き、5歳から17歳の接種を予定しております。詳しくは保健福祉課(Tel84-6009)へ。

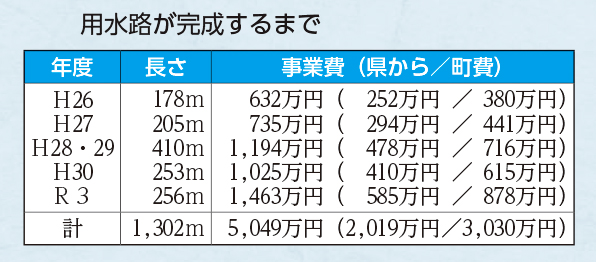

立野・野上の用水路、改修なる!

川崎第二小学校の上流250mから、株式会社アレフ様の北側まで全長1.3kmが工事区間。本来、下流側から上流側に工事を進めるのが水路工事の常識ですが、曲がりくねって荒れていた小学校下の区間178mより着工。翌年から下流側より順次工事を進めるも31年の台風19号の被害は甚大。町内の至る所で復旧工事を必要としたため2年間は休止状況に追い込まれる。昨年度は、これまでにないペースと予算で事業を完了させることに。

おかげさまで

高齢者のコロナワクチン接種の3回目の接種率が、宮城県内35の市町村の中でトップになりました。

すべての関係者の方々、そして、町民の皆さんのご理解とご協力に心から感謝を申し上げます。

先人の苦労を

平成25年11月、私は野上の区長・丹野忠幸氏と水利組合長・森岡昭一氏から地区の用水路の改修工事を要望されました。現場を視察すると、水路の荒廃が激しく、流れを阻害しているようであり、このまま放置すれば、火災が発生した場合や農繁期の水の確保に問題があり、要望のとおりだと判断いたしました。

翌年には、事業に着手、着工となりますが、折しも、水路の下流にあたる立野区長・石川憲夫氏、水利組合長・大宮彦治氏からも同様の要望を受けることとなり、水路改修の全長は1・3キロメートル、総事業費も倍以上になると予測され…。

要望をいただいてから8年。大変お待たせいたしました。水を止め工事できる期間は限られており、業者の方々にも無理を申し上げました。また、県の補助金を可能な限り充てがった職員の力量に敬意を表します。

▲買収費用をかけぬよう、これまでの水路のコースをたどります。

▲昔ながらの洗い場を作りました。

城山公園の魅力があっぷっぷ?

補助金、しっかり確保

下の表を見てください。

この2年間に国から交付されたコロナ対策の金額です。1人当たりの金額は、ほかの町に比べて高いです。

今年度も昨年に引き続いて、町民1人当たり7000円の商品券を支給する予定ですが、まず、国からの補助金をしっかりと確保してまいります。

ところで、コロナ禍でイベントが中止され、外出ができない中、公園の利用は数少ない家族の安らげる時間になるのではないでしょうか。

城山から蔵王を愛でる

川崎町では、1540万円のコロナ交付金を使って、城山公園を改修しました。前回の改修から30年、トイレを洋式化、歩道を舗装し、あずまやの屋根も一新。コロナ禍での町民の皆さんの運動不足やストレス発散に新しい公園の利活用は、とっても効果的なものになるはず。あっ、そういえば、公園の桜は見事ですが、初夏の百合の花々も絶品。

皆さん、百合の香りに包まれた城山公園でお逢いしましょう。

▲トイレも使いやすくなったのね。

▲川崎小学校の正門から公園へ、左はサンマルシェさんへ下ります。

▲植木の手入れもしっかりと気持ちよく。

▲この屋根のデザインすてきやね

4月

夢に向かって羽ばたけ‼

生徒たちに励まされる

3月1日、柴田農林高等学校川崎校の卒業式に出席しました。多くの中学校から集まってきた22名の生徒諸君が、晴れの日を迎えたのです。

私は町長に就任して11年、ずっと川崎校を見てきました。生徒たちの髪型や制服は、とても清潔で気持ちが良く、学校の内外の掃除も行き届き、先生方の授業も個性があり情熱的です。そういえば、川崎校では年に2回、1週間に渡って公開授業があります。

私は欠かさず参観。昨年の秋、政治経済の授業で小テストに参戦。しかし、健闘むなしく40点しかとれず

「町長さん、勉強ができなくても、あなたにも良いところがあるからね」

と生徒たちに、よってたかって励まされたところです。

遠くの親戚より近くの他人

遠くに住んでいる親戚よりも、いざというとき、近くにいる他人のほうが頼りになると言われていますが、私たちは、近くにいる人々や近くにあるものの価値や有り難さ、素晴らしさを見落としていたり、気づかずにいることが多いのではないでしょうか。

あまりにも、近くにあるために。

小さな学校だからできることがあります 小さな学校にしかできないことがあります

卒業生の進路は、大学や専門学校に進学する人、県内に就職する人と様々ですが、しっかりと決定していることを報告します。

彼らは、小さな学校でしっかりと努力を積み重ねてきたのです。

みんな、よく頑張ったね。卒業、本当におめでとう!やったね。

「あすなろ物語」の作者、井上靖さんの言葉を思い出しました。

「努力する人は、希望を語り怠ける人は、不満を語る」

▲感謝と決意。すっかりたくましくなった男性陣。

▲3年間の思い出が駆け巡って…。

▲答辞を述べる松岡駿之介くん、生徒会長として仲間をまとめ導いた。4月からは社会人だ。

3月

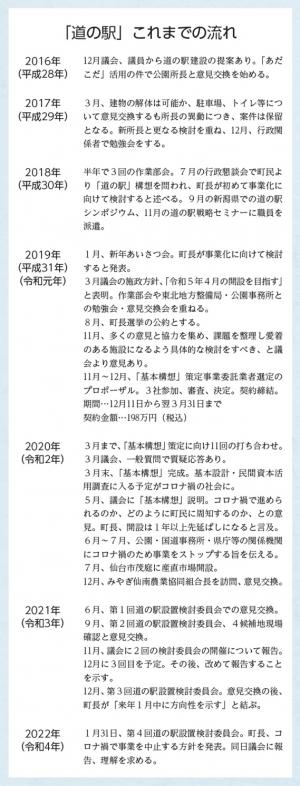

道の駅計画を中止!長引くコロナ禍で事業見通し立てられず

産業と観光の拠点を

「道の駅」の整備計画は、コロナ禍のため中止といたします。ご理解をお願いいたします。

私が「道の駅構想」を掲げたのは、今から3年前の「新年あいさつ会」並びに「3月議会の施政方針」においてです。きっかけは、国営みちのく湖畔公園の所長さんより、「あだこだ」にある建物を活かして何かできませんか?という働きかけでした。

当時は新型コロナウイルスもなければ、仙台市茂庭に産直市場もありませんでした。そのため、令和の新しい時代に川崎町の産業振興と観光の拠点として必要な施設であるとの思いから始まったことなのです。

基本構想の次は

そして翌年、令和2年3月に200万円をかけた道の駅「基本構想」がまとまり、基本設計や民間の資本を集める調査に入っていく予定でした。もちろん、「道の駅」の事業を行政懇談会を通じて町民の皆さんに周知すると同時に、検討委員会を設置し、町民の代表者たる方々の意見を集約する必要がありました。

しかしその時、既にコロナの感染拡大が始まり、4月、安倍元首相は緊急事態宣言を発するに至ります。

思えばこの2年間、私たちはコロナに翻弄されています。特に昨年は、感染者・死者が増加。医療現場は逼迫(ひっぱく)。川崎町でも50人が感染し、多くの人々が濃厚接触者となり、対応に苦慮したところです。また、ワクチン接種を町民に実施することが第一の年でもありました。

コロナ禍の中で

コロナによって命を失った人、家族を失った人、仕事を失った人、大切なものを失った人がたくさんいます。町としても、この2年間で、3回にわたって計5億7000万円のコロナ対策予算を組んで様々な政策を実施したところですが、充分でないこと、皆さんご承知のとおりです。

このような状況だからこそ、攻めの行政をするべきだ。川崎町で「道の駅」を開設すれば、みちのく湖畔公園を背にする強みをいかんなく発揮することができ必ず成功する、という意見も寄せられました。

「ピンチはチャンス」。ピンチの時こそ、しっかりと対応してチャンスに変えていく。私もそう思い、コロナ禍の後を想定し、事業を推進しようと思いましたが、コロナの第6波は、急激な感染拡大にあり、会議も視察もままならない状況です。

コロナで環境が一変

これから、皆さんの意見を集約し基本設計を作り、民間の力を導入しようとしても、あまりに状況が悪く不安な要素にあふれています。正確で明確で的確な時期や予算を積み上げていくことは困難です。

「道の駅」のような多額の財政負担を伴う事業を進めるには、石橋を叩いて渡ることが必要だ、との意見も頂戴したところです。コロナで環境は一変したのだ。まずは、町民とともにコロナを乗り越えることだ。コロナで優先すべき政策が変わっている。しっかりとワクチン接種を。しっかりとコロナ対策を。

町にとって良い選択を

コロナ禍の中、昨年6月から12月にかけて3回にわたり検討委員会を開催し、委員の方々から忌き憚たんのないご意見を賜りました。また、数多くの町民の皆さん方からも、賛否両論の声をいただきましたこと、この場をお借りして御礼申し上げます。

頂戴したご意見を総合的に判断し現在の川崎町にとって、町民にとって一番良い選択はどれか、という観点で決断いたしました。

なお、今般「道の駅」の開設についてすべてあきらめたわけではありません。コロナの状況だったり、町民の方々の機運が高まったりした場合等は、「道の駅」に限らず川崎町にとって良い政策は何か、ということを常に検討してまいります。

さらに「あだこだ」や「特産センター」の更なる活用方法に関し、引き続き「みちのく湖畔公園」や「みやぎ仙南農業協同組合」をはじめ多くの方々との意見交換を続けていくつもりです。ご理解をお願いいたします。

▲5年前、この建物を活かして何かできませんか?と公園の所長さんから提案を受けて意見交換が始まる。好立地だが、建物が閉鎖的で駐車場が手狭との評もあり。

▲道の駅設置検討委員会は町内の商工、観光、防災の関係者10人で構成。現場視察と3回の意見交換、様々な考えと提案があり、今後の町づくりの指針となった。

(写真出典:河北新報社)

▲令和2年7月、仙台市茂庭にオープンしたJA新みやぎの産直市場。農産物・加工品・海産物まで取り扱う。県内5地区から商品が搬入され多くの人々で賑わう。

2月

今年もA・K・Bの3カ条を胸に!

1月4日、小山町長が職員を前に年頭の訓示を行いました。「コロナ禍の中、地元の役場で働けることに感謝を忘れないこと。町民が生活に窮していることを忘れてはならないこと。併せて、町民のために、どんな小さなことでも実行していこう」と述べ、引き続き職員に意識改革を促しました。

将来への不安

私たちがコロナに翻弄されて2年。今、全国の本屋さんでは未来に関する本が売れているそうです。「2040年の未来予測」「未来探究2050」等々。

コロナ禍で先行きが不透明になり人々は、これまで以上に未来への不安を大きくしているのでしょう。かつて未来は希望と夢に語られるものでした。しかし今、特に日本の将来に対する予測はとても厳しいものになっています。大学生の多くが日本の将来について悲観的だというアンケート結果も報告されています。

非正規の人々

若者たちが直面している問題の1つに非正規の雇用があります。この国で働いている人の中で、給料が年齢とともに上がっていくような正社員は、公務員や大企業を中心とした人々で、全体の働き手から見ればわずか3割弱にすぎないのです。

この比率は、40年前からほとんど変わっていません。私が若いころは農業や商業などの自営業の割合が高かったのですが、今はその分を非正規の労働者が占めています。非正規だから昇給は望めないし、結婚して家庭を持つなど夢の話だと…。

コロナで格差が大きく

一方、皆さんは公務員であり様々な面で恵まれていることを忘れてはならないと思います。ここで働けることに感謝を忘れてはならないと思います。非正規で働いている人々の賃金体系や労働状況は気の毒なものです。長引くコロナ禍は、日本社会の格差をさらに大きくしてしまいました。問題の大きさは、感染が収束しても、すぐに変わらないでしょう。しかし、だからこそ私たちは、そのような現実があることを忘れてはならないと思うのです。

0から1までの距離は1から1000までの距離よりも大きい

これはユダヤの格言です。0、すなわち、何も持っていない人が1つ何かを手に入れることがいかに大変か。また、何も持っていない人がいかに多いことか。

それから、行動しない場合を0、する場合を1としたとき、どんな小さなことでも行動することは、実行することはとても重要で意味があることだとも言われています。

A・K・Bの3カ条

改めて皆さん。私は今年も繰り返し、A・K・Bの3カ条を守っていただくことをお願いします。

A あいさつ あいさつをしっかりとして働いていただく

K 感謝の心 ここで働けることに感謝して働いていただく

B ベスト・コンディション 体調に気を付けて時間を守って働いていただく

コロナはいつ収束するか分かりません。町民の多くが将来に不安を持ち収入も減っています。厳しい寒さの中、石油をはじめ、多くの物の値段が上がり、町民の多くが生活に窮しています。

ここで働く私たちも、一人ひとりが何ができるかを考えていかねばなりません。かねてよりお願いしている下着や上着を調整して暖房費を節約しましょう。必要のない電気は消しましょう。町民のためにどんな小さなことでも実行していきましょう。それも、私たちの仕事なのです。

1月

子どもたちが「にじ」という歌を合唱しています。お揃いの赤いリボンとベレー帽。5歳児ともなると声に伸びがあり、瞳キラキラ。気づくと私は涙ぐんでいて、周りを見ると保護者も…。次の瞬間大きな拍手が会場いっぱいに。(12月4日 正午頃 かわさきこども園・発表会のラスト)

降り続いた雨があがると、陽がさしてきて虹がかかります。七色の輝きとその輪郭。地平をはってゆく透明な息吹。古今東西、人々は虹の姿に希望と感謝の思いを重ねてきました。

苦しみや悲しみの後にも、素晴らしい明日があるように。虹は英語でレインボー。レインは雨、ボーは弓。雨が導く弓とでもいうのでしょうか。

いにしえより、人々は、虹という大きく輝く弓に、希望と感謝の矢をつがえて放ってきたのです。一の矢がはずれたら、二の矢を放て。二の矢がはずれたら、三の矢を放てばよい。

降り続いた雨があがると、陽がさしてきて虹がかかります。希望と感謝の矢をつがえる虹が…。

虹は希望であり、感謝だと思うのです。幼子であっても、若くとも、老いていても…。誰にでも…。きっと明日はいい天気。

あらためて、町民の皆さん、新しい年が始まりました。

私たちはこの2年間、コロナウイルスに翻弄されています。特に昨年は、感染者・死者が増加、医療現場は逼迫。コロナ禍で職を失い、家を失い、家族を失った人々。感染しても入院できず自宅で亡くなった人々。コロナでなくても見舞うことが許されず、家族に看取られることなく去った人々。この2年間で私たちは多くのものを失っています。

これ以上、大切なものを失わぬようにと、私たちはワクチン接種を進めてきました。おかげさまで多くの関係者のご尽力と町民の皆さんのご理解で、希望するすべての方々に2回の接種をすることができました。現在、3回目の接種に向けて準備をしております。

これまで、多くの先輩たちが、町づくりの先頭に立ちました。繁栄の時があれば、暗雲の立ち込める時も。しかし、どのような時も、この町が持ちこたえられたのは、指導者の見識や力量だけでなく、人々の努力と忍耐があったからなのです。先人たちは、子どもたちのため、家族のため、苦難をしのいでは立ち上がり、気力を振り絞っては前に進んできたのです。

いつの時代も試練があります。だからこそ、私たちは皆さんから与えられた信頼に感謝し、目の前にある課題に対応してまいります。かつて経験したことのないコロナ禍ではありますが、私たちは思いやりと理性を持って、希望と感謝を忘れず、互いに助け合っていかねばなりません。

子どもたちが元気に歌っています。「きっと明日はいい天気」